Rakyat sedang menghitung receh di warung, harga beras naik, listrik makin berat, dan PPN resmi melonjak ke 12 persen, Di saat meja makan keluarga terasa makin sempit, kabar lain menyambar: Anggota DPR mendapat tunjangan rumah senilai Rp50 juta per bulan. Angkanya memang “hanya” berjalan setahun, hanya “Rp348 miliar” dalam APBN senilai ribuan triliun sekadar butiran pasir di samudera fiskal.

Namun di hati masyarakat yang kian rapuh, angka itu menjelma badai. Bukan lagi soal persentase, melainkan soal rasa keadilan yang terkoyak. Di Excel pemerintah, ini efisiensi; di mata rakyat, ini kemewahan yang menertawakan penderitaan.

Di balik riuh kontroversi ini, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa tunjangan Rp50 juta per bulan sebenarnya hanya dibayarkan dari Oktober 2024 sampai Oktober 2025, dan dimaksudkan untuk membiayai kontrak rumah selama 5 tahun masa jabatan 2024–2029. Setelah periode itu, tidak ada lagi alokasi tunjangan rumah. Artinya, angka besar yang terdengar “bulanan” itu sejatinya adalah skema pembayaran satu kali angsur dalam setahun untuk menutup kontrak panjang.

Kebijakan ini muncul karena rumah dinas DPR di Kalibata, yang selama puluhan tahun menjadi ikon fasilitas DPR, dianggap sudah tidak ekonomis untuk direnovasi. Kompleks yang usang, biaya perawatan yang membengkak, dan risiko kebocoran proyek membuat negara memilih jalur lain: Mengalihkan fasilitas menjadi tunjangan sewa.

Dari segi teknis fiskal, langkah ini bisa disebut rasionalisasi menghindari capex (belanja modal renovasi besar) yang rawan bengkak, bergeser ke opex (biaya operasional sewa) yang lebih terukur.

Namun angka tetaplah angka, dan publik selalu membacanya dengan rasa. DPR periode 2024–2029 berjumlah 580 kursi. Jika tiap anggota menerima Rp50 juta × 12 bulan = Rp600 juta, maka total dana untuk kontrak sewa mencapai Rp348 miliar. Dibandingkan dengan total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun, porsinya hanya 0,0096%. Dari sisi makro fiskal, ini sekadar catatan kaki. Tapi dalam ruang sosial-politik, ia berubah menjadi headline.Agar tidak menjadi debat yang berkepanjangan, mari kita simulasikan konteks pasar hunian bukan sebagai katalog listing, melainkan pemetaan kelas sewa. Dengan modal kontrak lima tahun senilai Rp600 juta, ekuivalennya kira-kira Rp10 juta per bulan.

Baca Juga: Butuh Investasi Jumbo, AHY Harap Badan Otorita Pantura Perkuat Proyek Giant Sea Wall

Di sinilah paradoks mencuat: Kaca mata politik mengalahkan logika akuntansi. Di atas kertas, kebijakan ini bisa diklaim efisien. Tetapi bagi rakyat yang baru saja ditarik PPN 12%, mendengar wakilnya mendapat “subsidi rumah” Rp50 juta tetaplah menyalakan bara. Narasi efisiensi berubah menjadi disonansi sosial. Angka kecil dalam APBN bisa menjelma 100% luka dalam persepsi publik.

Simulasi Nilai Kontrak

Untuk menimbang realitas, mari kita simulasikan. Dengan kontrak lima tahun senilai Rp600 juta, ekuivalennya Rp10 juta per bulan. Apa yang bisa dibeli di pasar properti Jakarta? Bukan Mansion di Menteng atau villa di Pondok Indah. Dengan angka ini, realistiknya adalah townhouse cluster menengah-atas di pinggiran strategis (Jagakarsa, Meruya, Rawamangun) atau apartemen 1BR fullfurnished di koridor bisnis Tebet–Casablanca. Hunian layak, modern, tetapi jauh dari karikatur“rumah mewah pejabat”. Jika dijalankan jujur, skema ini memang sebatas memberi standar hunian profesional, bukan glamor.

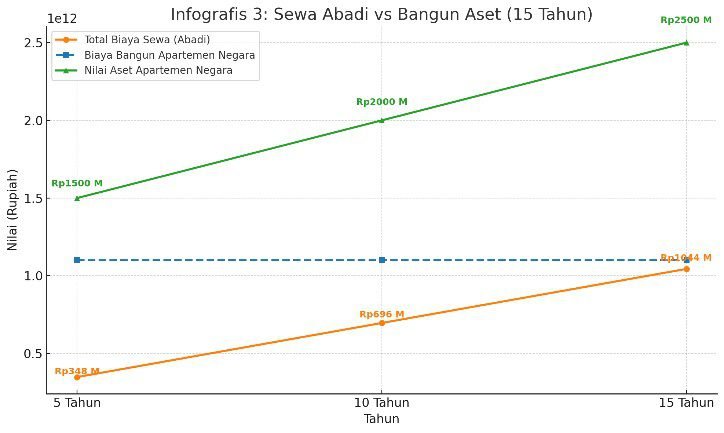

Namun di luar simulasi pasar, persoalannya justru ada di arah strategi jangka panjang. Apakah negara ingin menjadi penyewa abadi atau pemilik aset? Dengan pola ini, Rp348 miliar per periode berarti lebih dari Rp1 triliun dalam tiga periode (15 tahun), tanpa menghasilkan satu pun aset negara. Sebaliknya, angka yang sama bisa dipakai sebagai ekuitas awal untuk membangun apartemen negara melalui KPBU. Dalam 15 tahun, bukan hanya biaya yang setara, tapi negara juga menambah nilai aset Rp2–3 triliun. Di titik ini, klaim efisiensi tunjangan sewa tampak rapuh sekadar efisiensi jangka pendek, bukan strategi fiskal jangka panjang.

Kontras makin menajam jika ditarik ke opportunity cost sosial. Rp348 miliar setara ± 23 ribu ton beras SPHP atau ± 290 juta liter BBM bersubsidi. Angka yang, bila diarahkan ke stabilisasi harga pangan dan energi, langsung terasa dampaknya di dapur dan dompet masyarakat. Ironinya, di saat negara menuntut rakyat berhemat, justru dana sebesar itu dialihkan untuk mengamankan kontrak sewa elit politik.

Maka solusi yang lebih logis bukan sekadar klarifikasi teknis, melainkan re-arsitektur kebijakan. Pooling kontrak sewa via LKPP bisa memastikan harga terbaik sekaligus menutup ruang mark-up. Dompet sewa nontunai yang langsung dibayarkan ke pemilik properti bisa menjaga akuntabilitas. Dan yang paling penting: Sunset clause batasi skema ini hanya untuk satu periode, sembari menyiapkan investasi jangka panjang berupa apartemen negara. Dengan begitu, negara berhenti menjadi “penyewa tetap” dan kembali ke posisi strategis: Pemilik aset.

Polemik tunjangan rumah DPR bukan sekadar debat angka. Ia membuka ruang refleksi tentang apa itu efisiensi: Hemat di Excel, atau adil di mata rakyat? Di tahun ketika pajak dinaikkan, masyarakat akan lebih sensitif pada simbol keadilan ketimbang argumen akuntansi.

Anggaran sebesar 0,01% APBN mungkin tak akan mengguncang neraca negara, tapi ia cukup untuk mengguncang kepercayaan publik. Dan dalam demokrasi, kepercayaan adalah aset yang jauh lebih mahal daripada rumah dinas mana pun.

(lex: dari berbagai sumber)

Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/rakyat-dihimpit-ppn-rumah-untuk-dpr-disuplai-rp50-juta-bulan-ironi-rasa-keadilan-di-apbn-2025/