Ada saat ketika angka berhenti sekadar deretan digit, dan berubah menjadi potret moral bangsa. Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pejabat negara adalah salah satu cermin itu. Di atas kertas, pajak tetap tercatat masuk kas negara. Namun di balik layar, negara sendiri yang menalangi, menggunakan APBN yang bersumber dari kantong rakyat. Kementerian Keuangan menyebutnya belanja perpajakan atau tax expenditure. Publik, dengan nada getir, menyebutnya paradoks keadilan.

Tarif progresif PPh 21 setelah revisi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dirancang untuk membagi beban secara adil: 5 persen untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta, 15 persen untuk Rp60–250 juta, 25 persen untuk Rp250–500 juta, 30 persen untuk Rp500 juta–Rp5 miliar, dan 35 persen untuk penghasilan di atas itu. Sementara batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tetap Rp54 juta per tahun. Skema ini tampak sederhana di atas kertas, tetapi kontroversinya muncul ketika pertanyaan paling mendasar diajukan: siapa sebenarnya yang menanggung pajak tersebut?

Seorang karyawan swasta dengan gaji Rp8 juta per bulan atau Rp96 juta setahun, setelah dikurangi PTKP, akan memiliki penghasilan kena pajak sekitar Rp42 juta. Dengan tarif lima persen, ia wajib membayar Rp2,1 juta per tahun atau sekitar Rp175 ribu per bulan. Angka itu mungkin terlihat kecil dalam neraca negara, tetapi terasa nyata di dapur rumah tangga karena menurunkan take home pay menjadi Rp7,825 juta. Bandingkan dengan pejabat negara yang, berkat skema DTP, tetap menerima penghasilan utuh karena potongan pajaknya ditanggung APBN. Secara akuntansi, pajak tetap tercatat sebagai penerimaan negara, tetapi secara substansi, beban dialihkan ke public/pajak dari rakyat.

Penghasilan pejabat tinggi sendiri tidak hanya bersandar pada gaji pokok. Tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan rumah dinas, hingga fasilitas lain menjadikan total kompensasi bulanan mereka bisa menembus Rp100 juta. Dengan asumsi konservatif paket bruto Rp97 juta per bulan, seharusnya PPh yang dibayarkan sekitar Rp23 juta per bulan atau Rp277 juta per tahun. Namun dengan adanya DTP, jumlah itu justru ditalangi APBN. Jika dikalikan dengan 580 kursi DPR periode 2024–2029, totalnya mencapai Rp161 miliar per tahun. Itu baru untuk DPR, belum menghitung pejabat eksekutif, ASN, TNI/Polri, dan pensiunan yang juga dicakup dalam PP 80/2010.

Baca Juga, Tepati Janji, Pemerintah Serahkan Rumah untuk Keluarga Almarhum Affan Kurniawan di Cileungsi

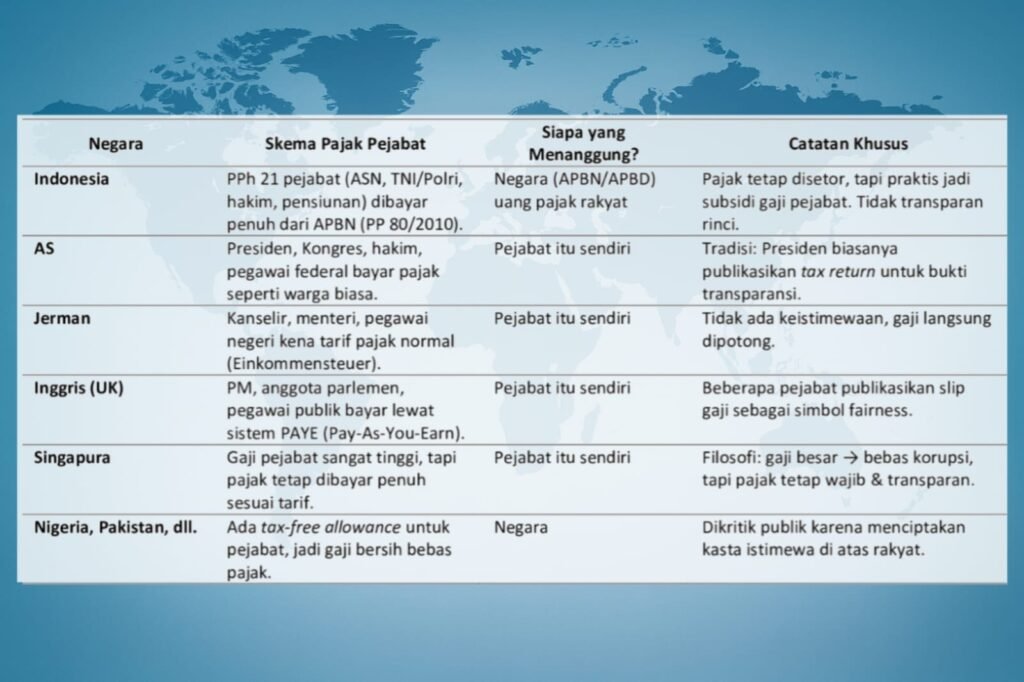

Praktik ini menjadi semakin mencolok ketika dibandingkan dengan negara lain. Di Amerika Serikat, Presiden hingga anggota Kongres membayar pajak seperti warga biasa, bahkan kerap mempublikasikan tax return mereka sebagai simbol transparansi. Kanselir Jerman, perdana menteri Inggris, hingga pejabat publik Singapura tunduk pada tarif normal tanpa pengecualian. Di Singapura, filosofi yang berlaku sederhana: gaji pejabat memang sangat tinggi, tetapi pajak tetap wajib dibayar penuh sebagai bentuk fairness. Indonesia justru memilih jalur berbeda, menjadikan pajak pejabat sebagai bagian dari subsidi terselubung. Praktik ini merusak prinsip horizontal equity, yaitu mereka yang berpenghasilan sama membayar pajak sama, dan vertical equity, di mana mereka yang berpenghasilan lebih tinggi membayar lebih besar. Akibatnya, seorang karyawan bergaji Rp8 juta harus merasakan potongan langsung, sementara seorang pejabat bergaji puluhan hingga seratus juta tetap menerima penuh karena potongannya dipikul APBN.

Pendukung status quo sering berdalih bahwa kebijakan ini hanya soal perpindahan pos anggaran, bukan pengurangan penerimaan negara. Argumen itu sahih dalam perspektif fiskal, tetapi kebijakan fiskal tidak hidup di spreadsheet. Ia hidup dalam ruang publik, di rasa keadilan masyarakat. Belanja perpajakan Indonesia kini telah menembus ratusan triliun rupiah per tahun, sebagian besar diarahkan untuk mendukung daya beli masyarakat, UMKM, dan investasi. Namun, tanpa transparansi, angka yang mengalir untuk menalangi pajak pejabat hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan. Publik berhak mengetahui nominal persis yang dikeluarkan negara untuk menanggung pajak pribadi pejabatnya.

Reformasi di bidang ini sebenarnya tidak memerlukan revolusi besar. Cukup tiga langkah sederhana. Pertama, lakukan gross-up transparan: besarkan gaji sesuai kebutuhan, tetapi biarkan pajak dibayar sendiri oleh pejabat, sehingga semua komponen tampil jujur di slip gaji. Kedua, pemerintah perlu mempublikasikan secara tahunan besaran PPh DTP menurut kelompok jabatan. Jika ini memang kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan, datanya harus terbuka. Ketiga, tetapkan batasan waktu atau pagu yang jelas. Jika niatnya melindungi ASN golongan rendah, buatlah pagu nominal dan horizon waktu agar dukungan tersebut menjadi proteksi sosial, bukan privilese permanen.

Pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban fiskal, melainkan kontrak sosial antara rakyat dan negara. Belanja perpajakan senilai ratusan triliun rupiah bisa menjadi instrumen kebijakan yang cerdas apabila diarahkan untuk rumah tangga rentan, UMKM, dan pembangunan prioritas, bukan untuk menopang take home pay para penguasa anggaran itu sendiri. Di tengah tuntutan publik atas integritas, membayar pajak dari kantong pribadi bukan hanya soal kewajiban finansial, melainkan simbol komitmen pejabat untuk berdiri di barisan yang sama dengan orang-orang yang mereka wakili. Sebuah standar sederhana, tetapi justru itulah standar minimum yang menjaga kewarasan republik.

Pada akhirnya, pajak adalah kontrak sosial. Belanja perpajakan bernilai ratusan triliun bisa menjadi alat kebijakan yang cerdas selama diarahkan pada rumah tangga rentan, UMKM, dan prioritas pembangunan, bukan pada penyangga take home pay para penguasa anggaran itu sendiri. Di tengah tuntutan publik atas integritas, membayar pajak dari kantong sendiri bukan hanya kewajiban finansial; ia simbol komitmen pejabat untuk berdiri di baris yang sama dengan orang-orang yang mereka wakili. Itu standar yang sederhana, tetapi itulah standar yang menjaga kewarasan republik. (lex)

Artikel ini Disadur Dari Berita : https://propertyandthecity.com/ketika-pajak-rakyat-menalangi-pajak-pejabat/